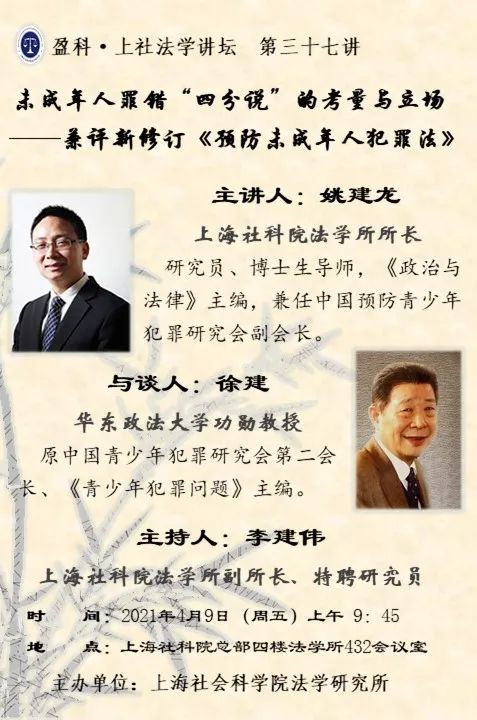

“盈科·上社法学讲坛”第三十七讲:未成年人罪错“四分说”的考量与立场——兼评新修订《预防未成年人犯罪法》

日期:2021-04-22来源:法学研究所

2021年4月9上午,“盈科·上社法学讲坛”第37讲在法学所432会议室顺利举行。上海社科院法学所所长姚建龙研究员作了题为“未成年人罪错‘四分说’的考量与立场——兼评新修订《预防未成年人犯罪法》”的主题报告。华东政法大学功勋教授徐建担任与谈人,法学所副所长李建伟特聘研究员主持了本次活动。主讲人姚建龙研究员首先指出,从预防的角度不能单纯关注未成年人的“犯罪”行为,应将预防关注的未成年人行为前置化。姚建龙研究员提出应使用“罪错”一词统称此类少年法上的未成年人行为,类似于日本少年法中的“少年非行”。“罪错”一词虽然仍存在质疑的观点,但近年已逐步为理论与实务所接受。“罪错”揭示了在实务视角中预防未成年人犯罪和少年司法干预的对象不应仅限于未成年人的刑事犯罪行为,这有助于形成本土化的少年法概念系统,也有助于推动我国少年立法与司法的改革。随后,姚建龙研究员分析了三级预防理论存在的法典化困境:首先,如果《预防法》以专章规定一般预防,那么一般预防的章节与条文内容难以与《未成年人保护法》衔接;其次,临界行为难以界定,对临界行为的处置难以与治安管理法规衔接;再次,“再犯预防”的专章难以与刑事法衔接。新修订的《预防未成年人犯罪法》很遗憾仍然保留了第二章“预防犯罪的教育”,将“严重不良行为”界定为“严重危害社会的行为”,“对重新犯罪的预防”一章规定的内容,几乎所有的条文均可以被吸收进《刑事诉讼法》、《社区矫正法》及《监狱法》之中。在此基础上,姚建龙研究员提出了未成年人“罪错”四分说的主张,即将未成年人的罪错行为由轻到重分级为虞犯行为(或称“不良行为”)、违警行为(或称“治安违法行为”、“严重不良行为”)、触法行为(或称“触刑行为”)和犯罪行为四类。第一,虞犯行为尚未触犯《治安管理处罚法》和《刑法》,但又不符合《中小学生日常行为规范》等专门针对未成年人的行为规范要求,其具有虞犯性、自害性或轻微害他性。第二,违警行为是指未成年人违反《治安管理处罚法》的行为,之所以做违警行为的分级旨在有针对性地将对此类行为的处置从《治安管理处罚法》中分离出来,通过对治安处罚措施进行教育化改造之后,作为保护处分措施,并替代治安处罚。第三,触刑行为主要是指未成年人实施的因为刑事责任年龄不满16周岁而不予刑事处罚的行为,也包括因为刑事政策的原因不作为犯罪处理(如附条件不起诉、相对不起诉)的未成年人触犯刑法的行为。第四,犯罪行为即未成年人实施的触犯刑法并构成刑事犯罪的行为。以四分说为理论依据,可以合理确定少年司法的管辖边界,有针对性地将未成年人罪错行为从普通法中分离出来。现阶段对于未成年人罪错行为提前干预的立法,应以完善非正式干预体系为重点,对争议较大的行政干预和司法干预仍应采谨慎态度,科学设计保护处分措施,厘清与治安管理处罚及刑罚的关系,实现《预防未成年人犯罪法》修订的“少年法化”。与谈人徐建教授认为,研究青少年法需要有广阔的眼界,一是要密切联系实际,二是注重理论提升,用理论思维为解决现实中的问题提供依据。姚建龙研究员提出的要把预防未成年人犯罪法进行少年法化改造的理念非常重要,从少年法化到少年司法化,再回到少年法化,形成一个完整的循环,并落实到实践中。徐建教授还对未成年人刑事责任年龄的下调表示反对,我国长期以来具有重刑轻民的传统,未成年人犯罪的问题应通过刑法外的手段进行处理,而不是将数以千万的未成年人纳入刑法的评价范围内。自由讨论环节中,尹琳副研究员认为日本的三分法只区分虞犯行为、触法行为和犯罪行为似乎更为合理,对四分法中的“违警行为”表示疑义。同时,尹琳副研究员认为,《预防未成年人犯罪法》与《未成年人保护法》一样,是倡导性的社会法,其中的很多规定都难以执行。因此,将《预防未成年人犯罪法》进行少年法化和少年司法化非常难,因为现行法律与实体法和程序法之间根本没有连接点。中国制定独立的少年司法制度依然任重道远。上海市长宁区人民法院原少年家事综合审判庭庭长王建平法官认为,由于预防未成年人犯罪法在专门教育生源对象上未加一定区分,很多细节在落实中会遇到困难,所以,姚建龙所长提出的问题很有理论前瞻性。得益于徐建老师、姚建龙老师等学者们的理论支持,少年司法实践有了长足的发展。殷啸虎研究员提出虞犯行为可能有犯罪标签之嫌,相较之下,违警行为字面体现的危害程度可能更轻,应以“违规行为”代替虞犯行为。上海市法学会法学期刊研究会会长陈金鑫教授、秘书长陈冬沪等也对姚建龙研究员的讲座进行了点评。在讲座的最后,李建伟特聘研究员进行了总结,并向各位与会人员表示感谢。

返回顶部